第21回入賞作品

課題

-

ガラス質の特徴は、透明であっても半透明であっても、両側ともお互いの気配は感じるが行き来することはできないことである。ガラスブロックやグラソアは、視線は遮るが光は通す。ファイアライトは視覚的にはつながるが、炎は遮断する。ガラス質はその両側の存在を遮断しながらつなげているといえる。それは曖昧さの特性のひとつである。日本電気硝子の製品は、そうした特性を発揮させる可能性を秘めている。

建築は明確さを求めるため、「曖昧」であることは避けがちである。しかし表現の手法として「曖昧」を使えば、それによってつくられる建築空間をより豊かにすることができる。

「ガラス質を曖昧に組み立てる」ということは、より豊かな空間を生み出すため、明確な材料であるガラス質を使って曖昧に表現をすることである。材料や技術としては明快であっても、建築表現としては曖昧になるようにガラス質を使うことを、今回の課題では求めているのである。

また、曖昧に組み立てられたガラス質は、生活にどのような影響をもたらすのか、ということも考えたい。曖昧なガラス質が建築に挿入されることによって、いままでになかったどのような生活が可能になるであろうか。またそのため、「曖昧」という感覚をどのように空間化したらよいか思案し、提案して欲しい。

日本電気硝子の製品には、「曖昧」を建築に表現することができる可能性が秘められている。その可能性を引き出すにはどうしたらよいであろうか。

「曖昧」という言葉を広く自由に解釈し、型にはまらない表現を求めたい。

審査委員

- 審査委員長

-

- 隈 研吾

- (東京大学 教授)

- 審査委員

-

- 山梨 知彦

- (株式会社日建設計 執行役員 設計部門代表)

- 藤本 壮介

- (藤本壮介建築設計事務所 主宰)

- 大浴 成一

- (日本電気硝子 執行役員 コンシューマーガラス事業本部 本部長)

- アドバイザー

-

- 馬場 璋造

- (建築評論家)

(敬称略)

A.提案部門 (応募登録数 666件/応募作品数 207点)

最優秀賞

優秀賞

入 選

-

作品名補修の美学

-ガラス質の家の日常-箱崎 慶伍

明治大学

-

作品名ガラスのビルディング

中村 奨

明治大学

-

作品名記憶の灯籠

黒田 京佑・山崎 美樹

東京理科大学

-

作品名歌舞伎町色の保育園

野田 啓介・猪俣 馨

竹中工務店・東京理科大学大学院

-

作品名輪郭を持たない「家」

川口 哲太郎

NTTファシリティーズ

-

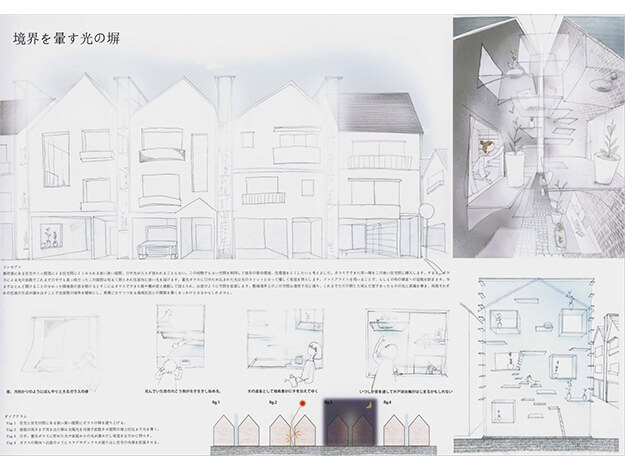

作品名光の濃度

横山 伊織・稲川 芽衣

宇都宮大学大学院

-

作品名clear / unclear_platform

坂上 優

ジェイアール東日本建築設計事務所

-

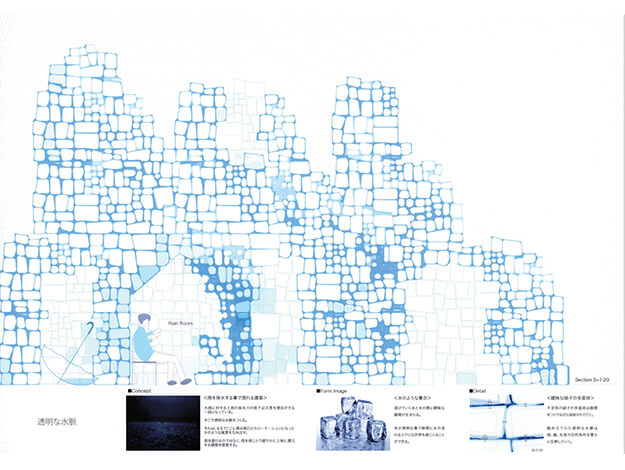

作品名セカイを映す水滴のパレット

廣田 竜介

立命館大学

(敬称略)

※作品の内容については月刊「新建築」2014年11月号において発表しました。

※所属先および役職は受賞当時のものです。