第25回入賞作品

課題

-

生きもののようなガラスとは、どんなものだろうか。

謎めいた問いかけである。当然、ガラスは生きものそのものではない。だからこそ、「~のような」という比喩的な表現を使っており、何をもって生きものらしさのイメージを建築に重ねあわせるのかは、様々な解釈がありうる。例えば、20 世紀に日本が海外に発信したもっとも有名な建築理論のメタボリズムは、生物の新陳代謝に注目したし、丹下健三の東京計画 1960 も脊椎動物を参照しながら、線的に成長するヴィジョンを提示した。また環境制御装置として被膜が動く建築、もしくは藤森照信の独特な造形やテクスチャーを生きもののように感じる人もいるだろう。

では、ガラスはどうか。しばしば冷たい素材と思われがちだが、そのイメージを変え、新しい感覚を創出できないだろうか。第一に、人間が生きもののように感じるケース。例えば、インタラクティブにふるまうガラス。親近感をおぼえるガラス細工や、ぐにゃぐにゃのガラス建築である。第二に、ガラス自体の物性に注目すること。ガラスは液体が固体の状態になったものだが、融点が低くなれば、その行き来は簡単に起き、気温によって膨らむなどの変化が起きるかもしれない。また風が吹けばそよぐような極薄のガラスも登場しており、先端技術の可能性もデザインに接続するだろう。

生きもののようなガラスから、これまでになかった魅力的な建築を発想して欲しい。

審査委員

- 審査委員長

-

- 古谷 誠章

- (早稲田大学 教授, NASCA 主宰)

- 審査委員

-

- 原田 真宏

- (芝浦工業大学 教授 MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO 主宰)

- 羽鳥 達也

- (日建設計 設計部門 設計部 部長)

- 岸本 暁

- (日本電気硝子株式会社 執行役員 コンシューマーガラス事業本部 事業本部長)

- コーディネーター

-

- 五十嵐 太郎

- (建築批評家/東北大学大学院 教授)

(敬称略)

A.提案部門 (応募登録数 301件 応募作品数 185件)

最優秀賞

優秀賞

入 選

-

作品名ガラスウミボウズ

土佐谷 勇太

フリーランス

-

作品名ORGANIC GLASS

渡部 高弘

株式会社日建設計

-

作品名荒野を蔽うガラスの榕樹林

樺 浩太

熊本大学大学院

-

作品名頭上の空翠

廣田 竜介・谷戸 星香

株式会社日本設計・フリーランス

-

作品名GLASS CORAL

安藤 寿孝・石田 高義

株式会社竹中工務店

-

作品名fur-glass

長谷川 将太郎・大野 めぐみ

千葉大学

-

作品名タマムシ

邱 慶涵

創造社デザイン専門学校

-

作品名光の通り道

高木 潤

タカギカペラン

(敬称略)

※作品の内容については月刊「新建築」2019年1月号において発表しました。

※所属先および役職は受賞当時のものです。

審査講評

審査委員長

古谷 誠章早稲田大学 教授, NASCA 主宰

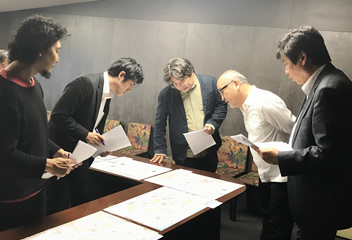

左から原田氏、羽鳥氏、五十嵐氏、古谷氏、岸本。

審査委員

原田 真宏芝浦工業大学 教授

MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO 主宰

現代都市の景観を構成する要素として、“ガラス”は支配的だ。よって、ガラスの現れ方が都市の印象を決定しているとも言えるが、このガラスを形容する言葉は冷たく無機質で、確かにそれらは今日の都市の印象を表現する言葉と重なっている。だからこそガラスの新しい様態とその形容を生み出すことに建築的な意味がある。

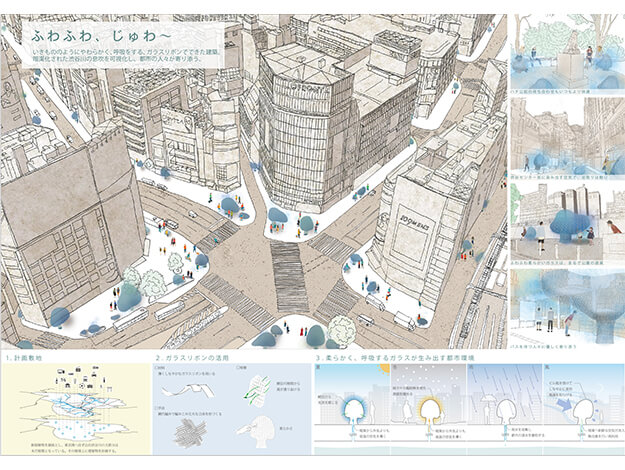

「ふわふわ、じゅわ~」としたしっとりとした都市や、「ガラスウミボウズ」の表現するたゆたうような都市がイメージされたことは収穫だった。“生きもののようなガラス”というテーマとそれが喚起した作品達は、生き物のようなあたたかで柔らかな都市のビジョンを示してくれた。

審査委員

羽鳥 達也日建設計 設計部門 設計部 部長

人は無機物や無生物に対しても生きていると感じたり、むしろより積極的にそれを感じようとする。

獲物をとる為なのか、寂しさを紛らわせる為か、あらゆるものに生命の在処を感じようとする働きがおそらく人には備わっている。そうした性質が芸術や科学の発展とともに拡張し、それがさらにそれらを瑞々しいものに発展させてきた。

このコンペでの試行錯誤もこの一連の働きの内にあるのだろう。ガラスを生きものとしてみるテーマに挑んだ作品たちに、強くそれを再認識させられた。

審査委員

岸本 暁日本電気硝子株式会社

執行役員コンシューマーガラス事業本部 事業本部長

生きもののようなガラスという謎めいた問いかけに、“実現性があるか?”という視点を加味して審査させていただきました。弊社の製品であるガラスリボンやガラスブロック、ガラス繊維を使った作品もあり、様々な興味ある提案がありました。

今後もこの空間デザイン・コンペティションを通じて、ガラス建材の新たな可能性を発見できることを期待するとともに、受賞者の皆様方がこの受賞を足掛かりにご活躍されることを祈念いたします。

コーディネーター

五十嵐 太郎建築批評家/東北大学大学院 教授

前年度の「かわいいガラスブロック」と同様、今回も直感的な言葉の響きを大事にしたテーマ「生きもののようなガラス」を設定した。

したがって、謎めいた問いかけから、どれくらい空間の想像力を飛翔させることができるかが、勝負である。古谷さんは小さなパーツの可能性、原田さんはポエジーのあるもの、羽鳥さんは大きなスケール感、岸本さんは実現性に注目し、それぞれの審査員の視点に個性を感じられたのが印象的だった。

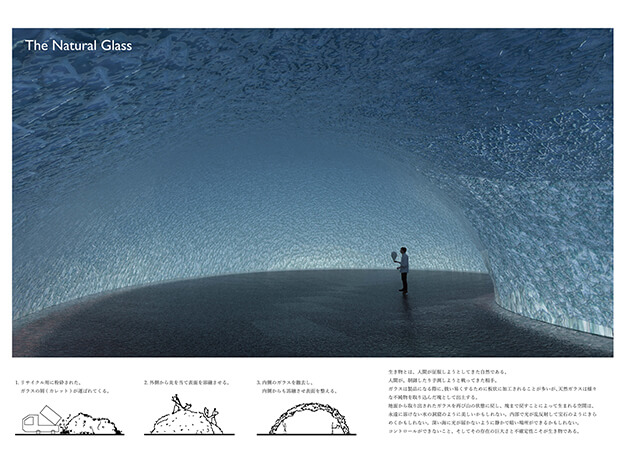

「生きもののようなガラス」に対する答えは、植物的なもの、雨水を取り入れたもの、それ自体が繊維のように柔軟なものなど様々だったが、最も印象的だったのが最優秀《The Natural Glass》、発想が柔らかく、同時に現実味がある。野苺の実のなるこんもりとした繁みが、昨年の繁みの上を覆うように繁茂し、地面との距離を保って最適な通風を得ているのを思い出す。

優秀の《ふわふわ、じゅわ~》はそれ自体が繊維的、造形は植物的でユニークだ。