第30回入賞作品

課題

-

かつてガラスの家は、モダニズムのアイコン的な存在だった。例えば、フィリップ・ジョンソンの自邸(1949年)はまさに「ガラスの家」と呼ばれているし、彼が高く評価していたミース・ファン・デル・ローエによるファンズワース邸(1951年)も四周をガラスに囲まれた透明な住宅である。いずれもモダニズムの可能性を純化させたプロジェクトだが、特に後者は郊外の自然の風景の中に存在する傑作としてあまりにも有名だ。ちなみに、竣工はジョンソンの建築が先だが、彼はミースのファンズワース邸の初期スケッチを見て、影響を受けたという。

今年、空間デザイン・コンペティションは第30回を迎える。そこで改めてガラスの家を現代の視点から捉えなおし、未来社会の可能性につなげる提案を求めたい。そもそも家、あるいは家族の概念も、モダニズムの時代と比べて、大きく変化している。20世紀においてプライベートな空間の家が反転してガラスの箱になったことは衝撃的だったが、こうした前提も異なるだろう。例えば、21世紀の家は、もっと開かれ、他者を受けいれる場になっているかもしれない。またガラスは硬い工業製品であり、だからこそ機械時代のモダニズムの素材として捉えられた。しかし、一方でガラスは分子が規則正しく並んだ構成をもつ結晶=固体とは違い、その内部はランダムに分子が存在する液体のような構造をもつ。正確に言えば、動きが凍結した液体、すなわちガラス状態である。流動を閉じ込めた物質としてのガラス。こうしたダイナミックなイメージからも、是非発想を膨らませてほしい。

審査委員

- 審査委員長

-

- 藤本 壮介

- (藤本壮介建築設計事務所 主宰)

- 審査委員

-

- 牛込 具之

- (佐藤総合計画 東京第1オフィス シニアアーキテクト)

- 中川 エリカ

- (中川エリカ建築設計事務所 主宰)

- 中村 憲生

- (日本電気硝子 常務執行役員 コンシューマーガラス事業本部 本部長)

- コーディネーター

-

- 五十嵐 太郎

- (建築批評家、東北大学大学院 教授)

(敬称略)

A.提案部門 (応募登録数 205件 応募作品数 147件)

最優秀賞

審査委員

特別優秀賞

審査委員

特別優秀賞

審査委員

特別優秀賞

入 選

-

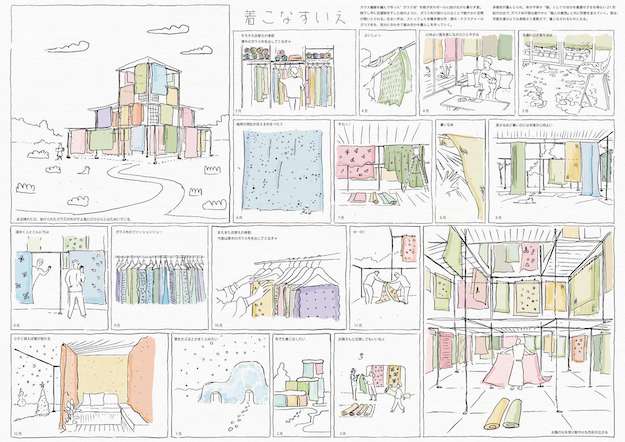

作品名硝子の集落

板谷 良明

大東建託

-

作品名自然を癒す家

長野 耀

近畿大学

-

作品名Ferment Glass

坂崎 達彦

B.E.A.R.design

-

作品名ガラスの浮島

大室 新

京都工芸繊維大学大学院

-

作品名Progressive greening architecture Glass/Grass House

森本 敦也

京都建築大学校

-

作品名包包ーパオパオー

菊澤 拓馬

フリーランス

(敬称略)

審査講評

審査委員長

藤本 壮介藤本壮介建築設計事務所 主宰

左から五十嵐氏、 中川氏、牛込氏、中村氏、藤本氏。

審査委員

牛込 具之佐藤総合計画

東京第2オフィス シニアアーキテクト

希望ある未来社会への「共感」を生み出す作品が数多く集まった。最優秀賞作品は、大変美しく、ガラスという存在を、プリミティブな粒状の素材へと置換し、その土地の素材と混ぜ合わせることで、人中心の場から自然との共存の場へと鮮やかに、かつ大胆に転換する試みであった。

優秀賞の三作品も含め、私たちが経験してきたパンデミックや大きな社会的変化を鋭敏な感性で捉え、「開(OPENNESS)」な空間の可能性を巧みに示されていた。まさに未来を切り拓く、30周年を締めくくるに相応しいコンペティションであった。

審査委員

中川 エリカ中川エリカ建築設計事務所 主宰

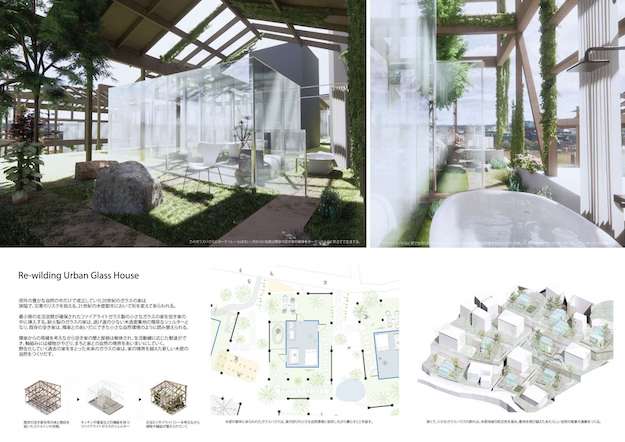

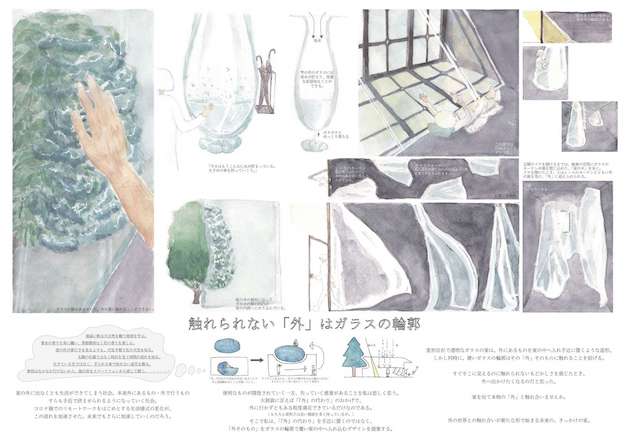

「未来社会を切り拓く、21世紀のガラスの家」というテーマを踏まえ、ガラスという素材が、壁のように人と人を隔てるのではなく、人間どおしをつなぐ存在・媒介として扱われている提案を評価したいと考え、審査にのぞんだ。最優秀賞の「うけとる、うけこむ」は、壁かどうかということを超えて、もはや固体でもないような、生き物のように人と共にある新しいガラスの存在感を見せた。個人的には、審査委員特別優秀賞の「Re-wildingUrban Glass House」も推した。木密の中で群をなす、木軸と相補的なガラスという提案に未来の片鱗を感じた。

審査委員

中村 憲生日本電気硝子

常務執行役員

コンシューマーガラス事業本部 本部長

ガラスの製造に長く携わってきた為、ガラスを既成概念で捉えがちでしたが、初めて本コンペの審査に臨み、多くの作品がガラスの概念を超えた柔軟なアイデアやイメージで表現されている点に感心しました。

建築・デザインに携わる多くの方のアイデアで、これまでに無いガラスの活かし方・使われ方が生み出されることを期待します。今回の受賞者の皆様が、本コンペを足掛かりにご活躍されることを祈念いたします。

コーディネーター

五十嵐 太郎建築史・建築批評家、

東北大学大学院教授

今回のコンペの審査は、異例の展開となった。一次投票でも二次投票でも、1作品のみに審査員の全員の票が入り、ぶっちぎりで最優秀賞が決定したことは、筆者がコーディネーションをつとめた2016年以降、初めての事態である。通常は上位の2作品が競り合うことが多く、負けた方が自動的に優秀賞になっていた。しかし、今回は逆に優秀賞の候補である3作品の甲乙がつけがたく、ここで審査が膠着する。

ゆえに、どれかを落とすのではなく、いずれも残しつつ、「審査委員特別優秀賞」という枠組を設定することにした。

ガラスというのは20世紀建築を象徴する素材です。同時にとても普遍的な素材でもあります。今回のコンペで何より興味深かったのは、若い応募者の皆さんが、ガラスというものを、透明均質平滑で自然と対峙するという20世紀的なあり方から離れ飛躍して、不均質で多様なものが混ざり合い、自然と共存し、人間の身体に近いものとして構想していることでした。

それはこれからの建築の向かう方向性に違いありません。このコンペが、21世紀の建築の大きな予感となっていることを嬉しく思います。