過去受賞者からのメッセージ/

コーディネーター紹介

過去受賞者からのメッセージ

Yo Shimada

Akihisa Hirata

Sou Fujimoto

Takeyuki Katsuya

Daisuke Furusawa

Hideaki Kubo /

Yumi Tsushima

YU Momoeda

Kohei Kudo

Miho Tominaga

Harunori Fujii /

Yumi Togashi

Yo Shimada

01

島田 陽

タトアーキテクツ

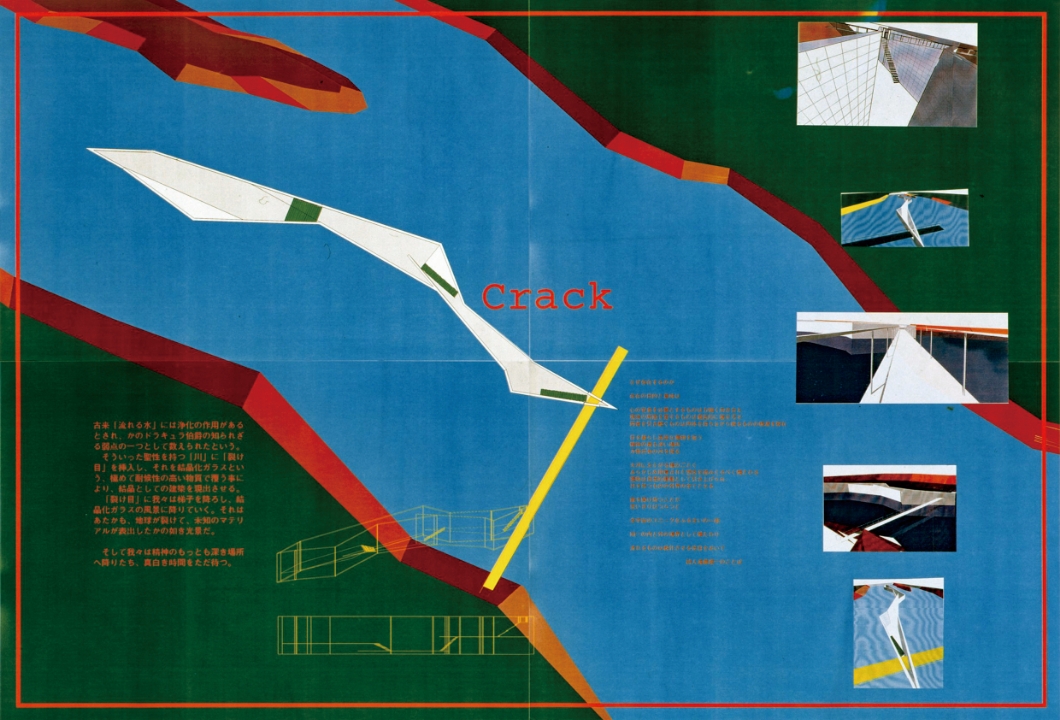

川の水面に裂け目としての建築を作り出そうとした。

リチャード・ウィルソンの、オイルを敷き詰めた部屋を切り裂くように通路が設けられているアート「20:50」。その通路が、階段になっていて視点の高さが変わるような、より建築的な操作が加わっていると良いのにと夢想したことが、アートの領域に行くか建築の領域に進むか迷っていた僕が建築家への道へハンドルを切るきっかけのひとつだった。当時はまったく意識していなかったが、その時の夢想がこの作品に影響しているに違いない。

当時大学に導入されたばかりのPCを使い、慣れないながらも3DCGにチャレンジした。プリンターも大きいものが出力できず、苦労して張り合わせた記憶がある。

一緒にチャレンジした友人はゲーム会社に入り、今でもCGを追求していて、「二子新地の住居」の建主となった。

1972年兵庫県生まれ。1997年京都市立芸術大学大学院修了後、直ちにタトアーキテクツ設立。2021年より京都市立芸術大学准教授。

主な作品:六甲の住居(2012)、石切の住居(2013)、ハミルトンの住居(2016)、宮本町の住居(2017)他。

主な受賞: Asia Pacific Property Award Architecture Single Residence Highly Commended、LIXILデザインコンテスト2012金賞、第29回吉岡賞(いずれも2013)。日本建築設計学会賞大賞、National Commendation, AIA National Architecture Awards(共に2016)。Dezeen Awards 2018 House of the Year(2018)等。

著書:『島田陽 住宅/YO SHIMADA HOUSES』『日常の設計の日常』『7iP #04 YO SHIMADA』等。

Akihisa Hirata

02

平田 晃久

平田晃久建築設計事務所

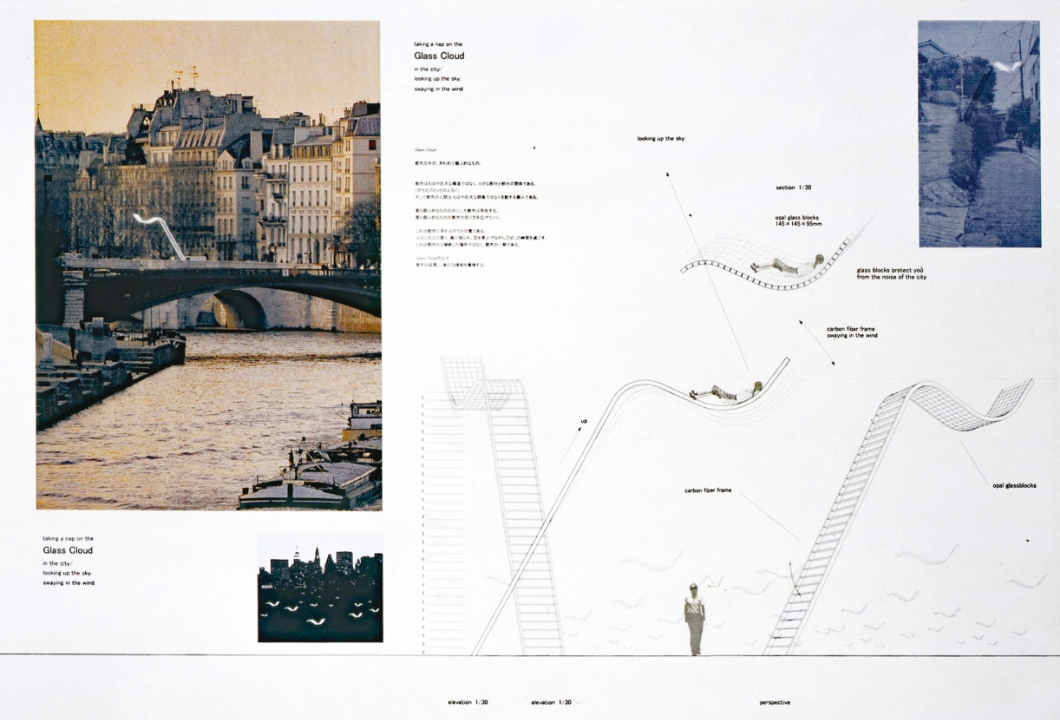

学生の頃、京都でのんびり過ごしていた僕は、アイデアコンペというものにあまり参加しない、今思えば怠惰で、設計というものを甘く見た学生だった。しかしこのコンペには無心で取り組んだ。「せんだいメディアテーク」に感動して伊東豊雄さんの事務所への入所を熱望し、面接を受けたのだが、何の連絡もなかったからだ。残された道は伊東さんが審査員長だったこのコンペで入賞することしかなかった。

幸運にもこの時いただいた賞金を元手に僕は上京し、伊東事務所に入所する。ただしその後、学生の頃のツケを払うように設計で苦労したわけだが。

それらこれらのおかげで、今このようにして建築家をやることができている。改めて見ると、最近作ったパビリオンもこの頃の提案と同じ「お椀」の形をしている。考えるほどに、このコンペへの感謝しか思い浮かばない。

1971年大阪府生まれ。1997年京都大学大学院工学研究科修了。伊東豊雄建築設計事務所勤務の後、2005年平田晃久建築設計事務所を設立。現在、京都大学教授。

主な作品:桝屋本店(2006)、sarugaku(2008)、Bloomberg Pavilion(2011)、Tree-ness House(2017)、太田市美術館・図書館(2017)、八代市民俗伝統芸能伝承館(2021)等。

主な受賞:第19回JIA新人賞(2008)、第13回ベネチアビエンナーレ国際建築展金獅子賞(2012、共働受賞)、村野藤吾賞(2018)、BCS賞(2018)、日本建築学会賞(2022)等多数受賞。

著書:Discovering New(TOTO出版)、JA108 Akihisa HIRATA 平田晃久2017→2003(新建築社)等。

Sou Fujimoto

03

藤本 壮介

藤本壮介建築設計事務所

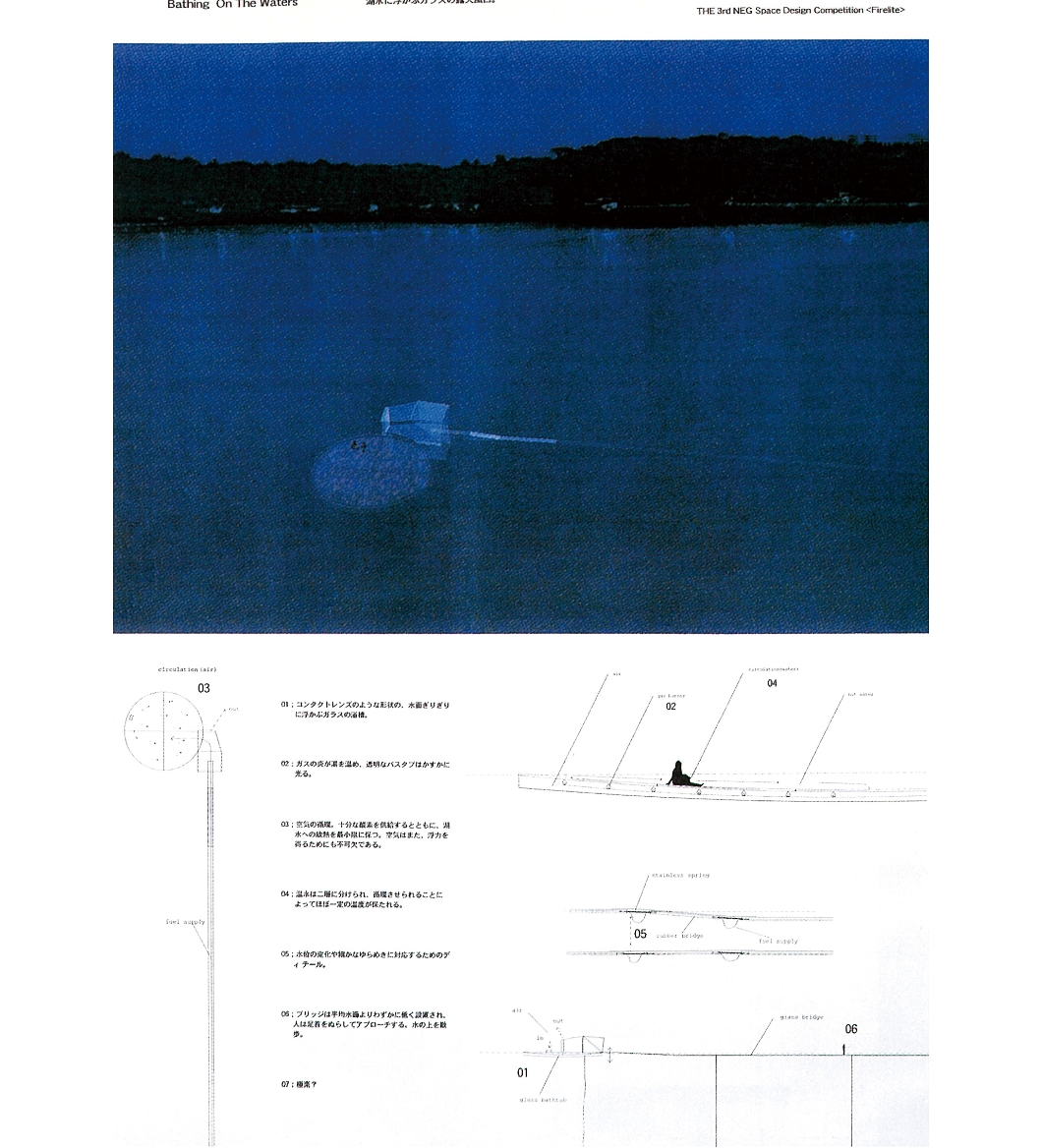

道端に背の高いガラスのベンチみたいなものがひらひら立っているという不思議な案だ。

当時、住んでいた西新宿の街のスケール感が、自分の考えていた、いわゆる都市というものより身体にかなり近く、家から出てもしばらくの間は半分家の中に居るみたいな、そういう感覚を面白いと思っていた。家具や建築、そして都市のスケールが近づいていくみたいな、そんなことを考えていた時期で、ガラスの使い方というより、まずは居場所みたいなもの、町の中に突然身体的なスケール感を持つ場所、たとえば一人用の小さな家具みたいなものが都市に繋がっていく可能性もあるなどのアイデアが浮かんできたのを覚えている。

ガラスブロックのような小さなものが都市にあるということと、小さい人間が大きな都市にあるということも、どこか僕の中で重なったのかもしれない。

1971年北海道生まれ。東京大学工学部建築学科卒業後、2000年藤本壮介建築設計事務所を設立。

主な作品:House of Music、マルホンまきあーとテラス(共に2021)、白井屋ホテル(2020)、L’Arbre Blanc (2019)、サーペンタイン・ギャラリー・パビリオン2013 (2013)、House NA (2011)、武蔵野美術大学 美術館・図書館 (2010)、House N (2008) 等。

主な受賞:2014年フランス・モンペリエ国際設計競技最優秀賞に続き、2015、2017、2018年にも欧州各国の国際設計競技で最優秀賞を受賞。2025年日本国際博覧会の会場デザインプロデューサーに就任。2021年に飛騨市のCo-Innovation University(仮称)キャンパスの設計者に選定される。

Takeyuki Katsuya

04

勝矢 武之

日建設計

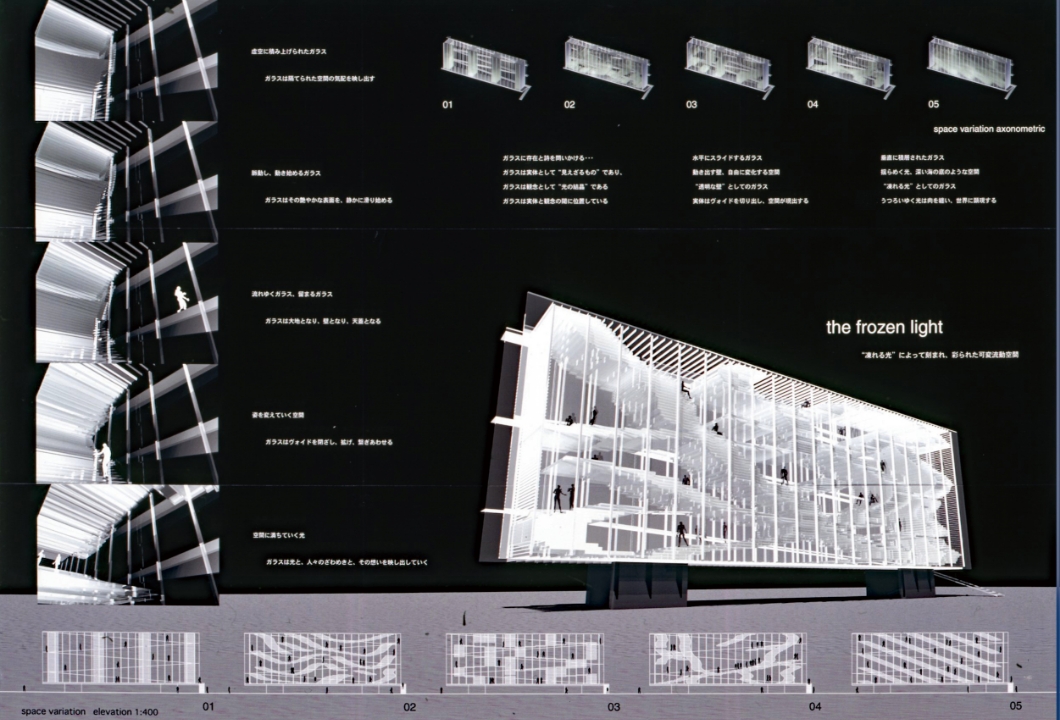

当時同じ京都大学の大学院生で、今は大阪公立大学の教授の松下大輔氏と二人で参加した思い出の作品です。まだまだ3Dも普及していない時代で、二人で研究室にこもって、徹夜でモデリングとレンダリングをしたことを懐かしく思い出します。

ガラスの境界面がスライドすることで空間が変わっていくという単純なアイデアなのですが、透明なものが動くことで現実の空間が変化していくこと、そしてその結果として透明なガラスが物質として強く意識されることに、面白さを感じて提案したものです。

ガラスは、透明性・現象性を考えるか、物質性に着目するかによって、開口部なのか、透明な石なのかというように、物質の扱い方が大きく変わります。その二面性への興味を当時からも感じていたのだなと、二十数年ぶりに応募作を見て、あらためて思いました。

1976年兵庫県生まれ。1998年京都大学工学部建築学科卒業。2000年同大学院修士課程修了後、日建設計入社。2008年日経スペースデザイン。2010年日建設計復帰。現在、同社設計監理部門ダイレクター。

主な作品:FCバルセロナ カンプノウ・バルセロナ(2028予定)、渋谷スクランブルスクエア/渋谷スカイ(2019)、有明体操競技場(2019)、上智大学ソフィアタワー(2017)、マギーズ東京(2016)、港区白金の丘学園(2014)東亜道路工業本社ビル(2015)、木材会館(2009)など。

主な受賞:日本空間デザイン賞 KUKAN OF THE YEAR(2020)、ウッドデザイン賞 最優秀賞(2020)、the DFA(Design for Asia) Gold Award and DFA Grand Award(2010)他

Daisuke Furusawa

05

古澤 大輔

リライト_D

30周年おめでとうございます。僕は22年前の第8回目の時に金賞を受賞させていただきました。学生時代は数多くのアイデアコンペに挑戦しましたが、受賞できたのはこのコンペだけでしたので、とても嬉しかったのを今でも覚えています。

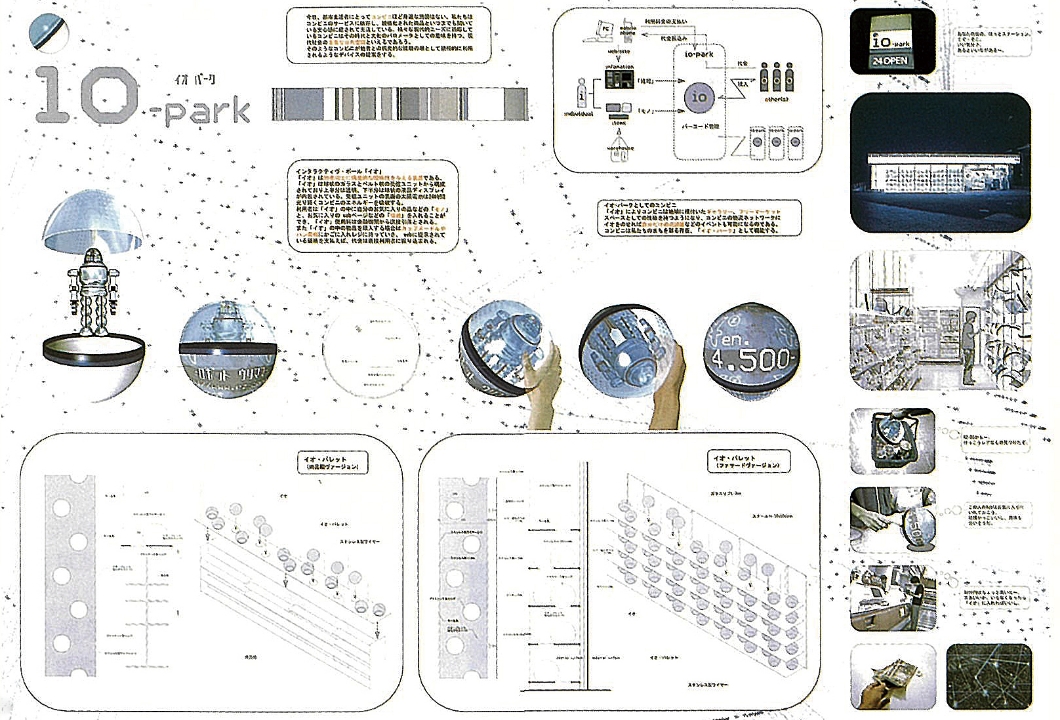

その時のお題は「ガラス質を使った公園」というものでした。僕たちはロードサイドのコンビニを公園のようなパブリックスペースに見立てて、ファサードをたくさんのガラスの球体で装飾するという提案をしました。ガラスの球体には近隣住民のお気に入りの物が格納されていて、コンビニ利用者はもしお気に入りのものがあれば自由に購入することができます。均質化の代名詞でもあった当時のコンビニに、市場のような地域性を宿らせることを意図したものでした。

今振り返ればなんとも稚拙な案ですが、この時考えたことが、均質化したロードサイドの風景を異質化させようとした自分の修士設計へと繋がっていきました。こうした思考の展開を期待できるのが、アイデアコンペに挑戦することの醍醐味だと思います。

1976年東京都生まれ。2000年東京都立大学工学部建築学科卒業。2002年東京都立大学大学院修士課程修了。同年、メジロスタジオ設立(2013年、リライト_Dに組織改編)。2013年~日本大学理工学部建築学科。現在、日本大学理工学部建築学科准教授。

主な作品:下高井戸の産婦人科(2020)、古澤邸(2019)、中央線高架下プロジェクト(2014)、アーツ千代田3331(2011)等。

主な受賞:JIA日本建築大賞(2020)、日本建築設計学会賞(2020)、JCDデザインアワード金賞(2015)、日本建築学会作品選奨(2012)、SDレビュー朝倉賞(2011)等。

Hideaki Kubo

Yumi Tsushima

06

久保 秀朗 / 都島 有美

久保都島建築設計事務所

私達がこのコンペに応募したのは大学院生の頃です。当時、久保も私もベルギー留学から帰国したばかりで、力試しにといろいろなアイディアコンペに応募していました。本コンペでは空港内の床にガラスブロックでサインをつくるという提案でしたが、当時旅行中、空港の出発ロビーで考えた案だったように記憶しています。

学生時代にはアイディアを出し合う楽しさ、夢中になる時間を、コンペを通じてたくさん得ることができました。何かと制約の多い現代社会ですが、建築家としての道を歩む学生さんには、アイディアコンペを通じて想像力の翼を思い切り広げてほしいと願っています。

Hideaki Kubo

1982年千葉県生まれ。東京大学工学部建築学科卒業、Sint Lucas Architectuur(Belgium)、東京大学大学院新領域創成科学研究科修了。2011年久保都島建築設計事務所を共同設立。

Yumi Tsushima

1982年愛知県生まれ。九州大学工学部建築学科卒業、Sint Lucas Architectuur(Belgium)、九州大学大学院人間環境学府修了。2011年久保都島建築設計事務所を共同設立。

主な受賞:日本建築学会作品選集新人賞(2017)、AR AWARDS 2016入賞(2016)、JCD DesignAward金賞(2016)、iF DESIGN GOLD AWARD(2022)

YU Momoeda

07

百枝 優

百枝優建築設計事務所

僕は学生時代によくアイデアコンペに応募していたのですが、審査員に会いたいというのが一番の動機でした。九州で建築を勉強し始めた自分にとって、一線で活躍する建築家からクリティークしてもらえる機会は稀だったのです。

大学院生の頃にこのコンペに挑戦しました。授賞式でお会いした北川原温さんは提案に対して好意的でしたが、青木淳さんは批判的でした。ガラスという物質に対しての捉え方、思想が建築家それぞれに異なることを知りました。

あれからもう15年経ちましたが、建築に向かう姿勢、提案を考える時のワクワク感は今も変わりません。大きなアイデアを原動力にして建築を構想する機会を与えてくれた「空間デザイン・コンペティション」にとても感謝しています。

1983年長崎県生まれ。2006年九州大学芸術工学部環境設計学科卒業。2009年横浜国立大学大学院/建築都市スクールY-GSA修了。2010年隈研吾建築都市設計事務所入社。2014年百枝優建築設計事務所設立。2023年九州大学BeCAT担当教員。

主な作品:Agri Chapel(2016)、Hafh SAI(2018)、Four Funeral Houses(2018)、Bottomless Window(2018)、Farewell Platform(2021)等

主な受賞:SD Review 新人賞(2006)、日本建築学会作品選集新人賞(2018)、ABB LEAF Awards入選(2017) 準大賞(2018)、AR Emerging Architecture Awards 入選(2016) 準大賞(2018)、DFA Design For Asia Awards 大賞+金賞(2017) 大賞(2021)、日本建築美術工芸協会芦原義信賞(2021)

Kohei Kudo

08

工藤 浩平

工藤浩平建築設計事務所

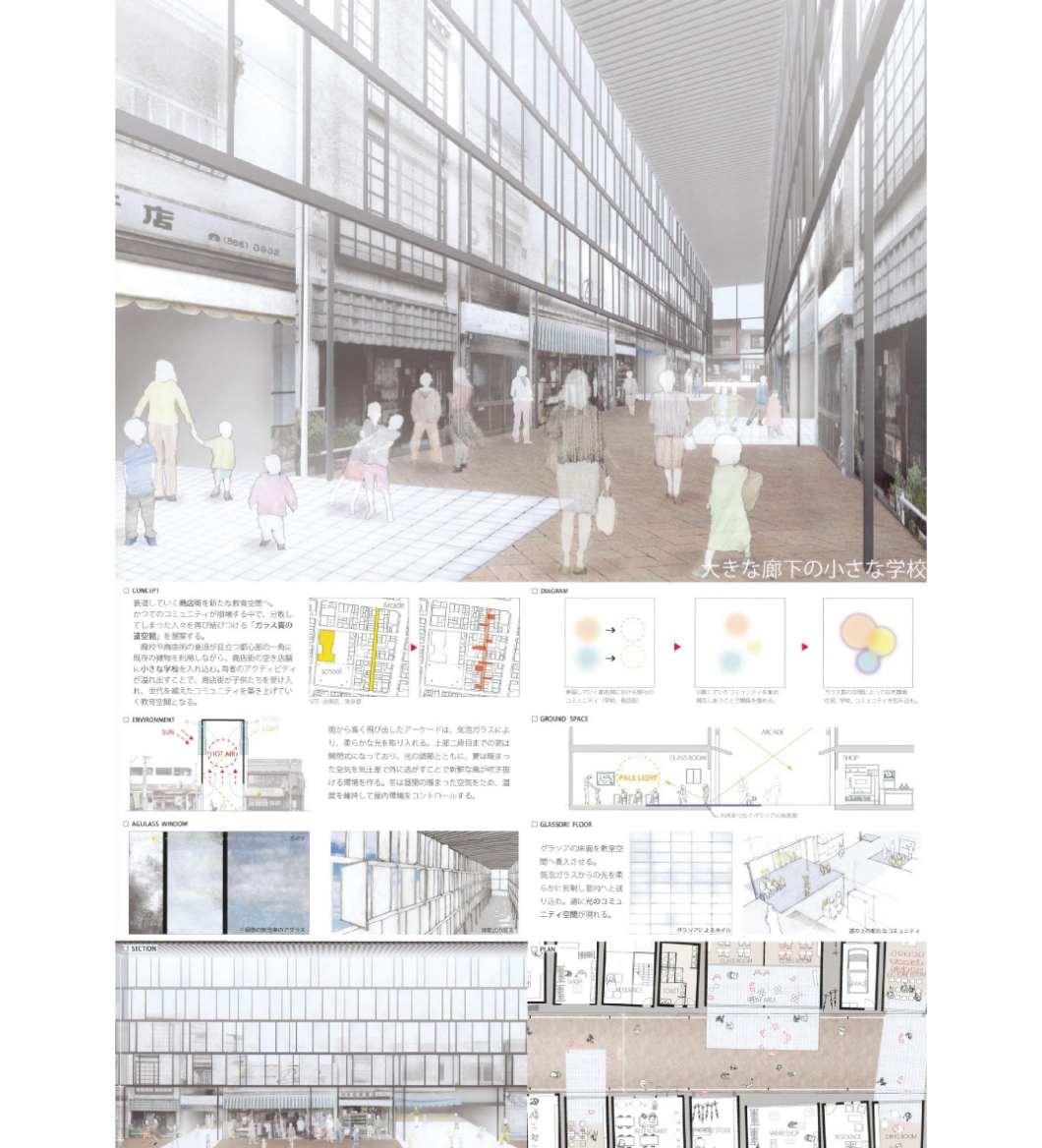

僕の時は、「多目的な教育空間のためのガラス質」というテーマでした。光や空気、さらには住民・学校・コミュニティを包み込む柔らかで新しいガラスの空間を目指して、衰退していく商店街に『ガラス質の道空間』を提案しました。

このとき考えていたことは、自分の事務所を立ち上げてから考えていることに通じる所があります。社会に出て設計をしていると、ひとつの考え方では乗り切れない場面が多くありますが、学生の時から今も変わらず自分以外の様々な他者を想像し対話することで、乗り越えてきました。

学生のみなさんも様々な視点でアイデアコンペや課題に取り組んでみてください。

1984年秋田県生まれ。2005年国立秋田高専卒業。2008年東京電機大学卒業。2011年東京藝術大学大学院美術研究科修了。2012年〜2017年SANAA勤務。2017年工藤浩平建築設計事務所を秋田と東京に二拠点で設立。東京電機大学、東京理科大学、多摩美術大学非常勤講師。

主な作品:東松山の家(2018)、プラス薬局みさと店(2019)、楢山の別邸(2020)、佐竹邸(2021)、大阪・関西万博 休憩所(2025)他。

主な受賞:JIA東北住宅大賞2021 住宅賞、2022年 日本建築学会作品選集 新人賞、住宅建築賞2023 入賞

Miho Tominaga

09

冨永 美保

トミトアーキテクチャ

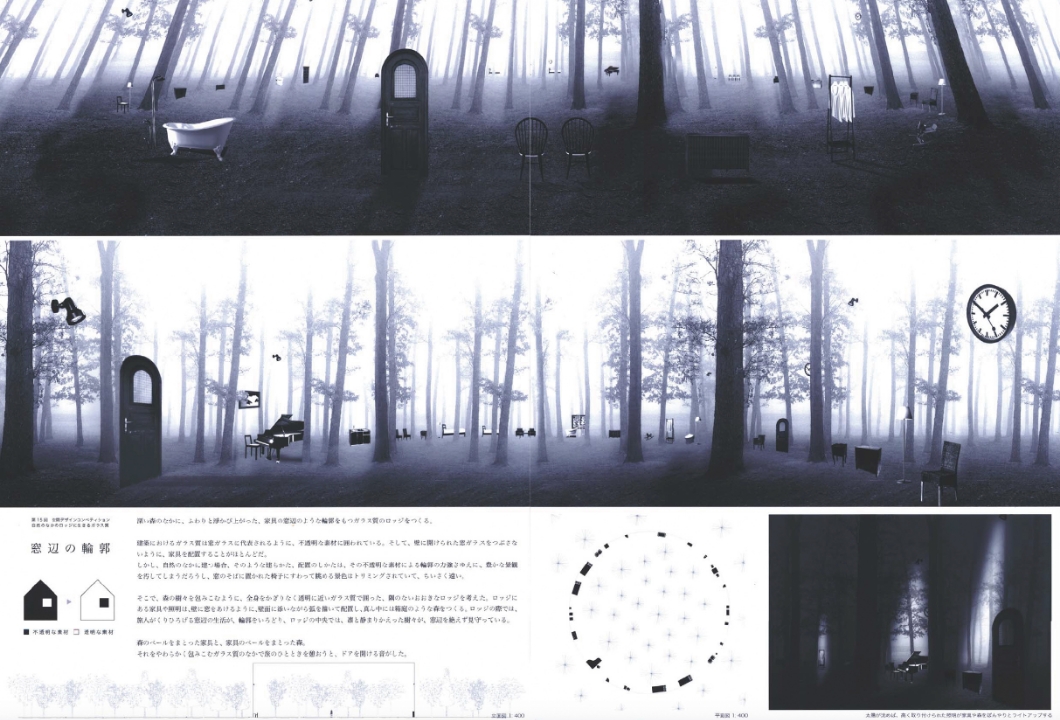

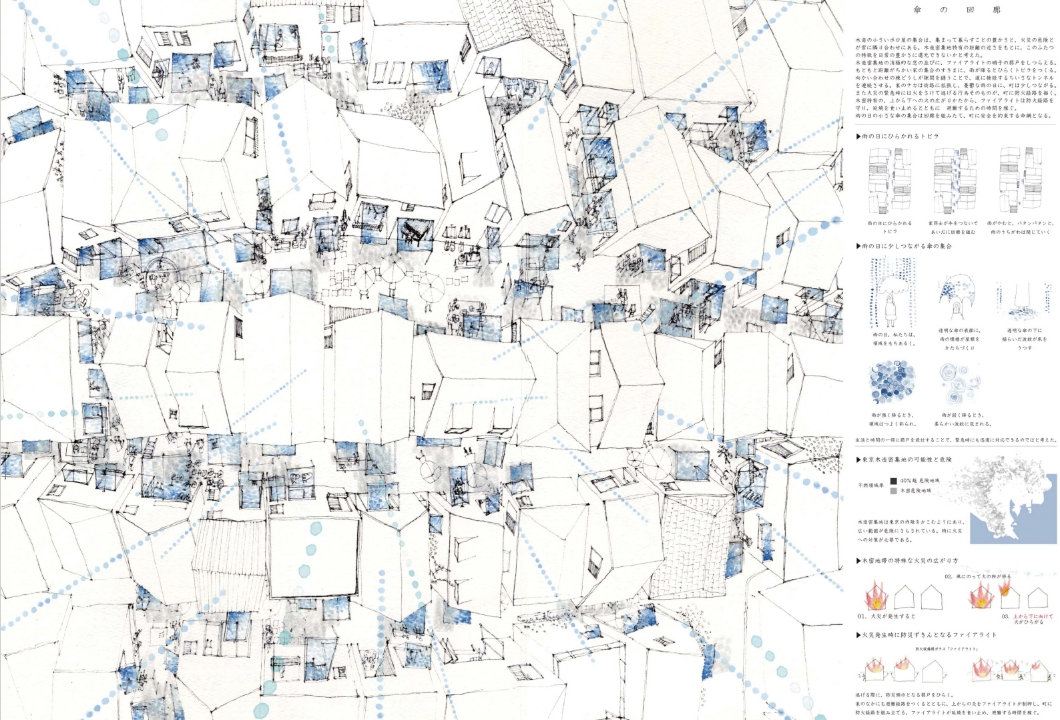

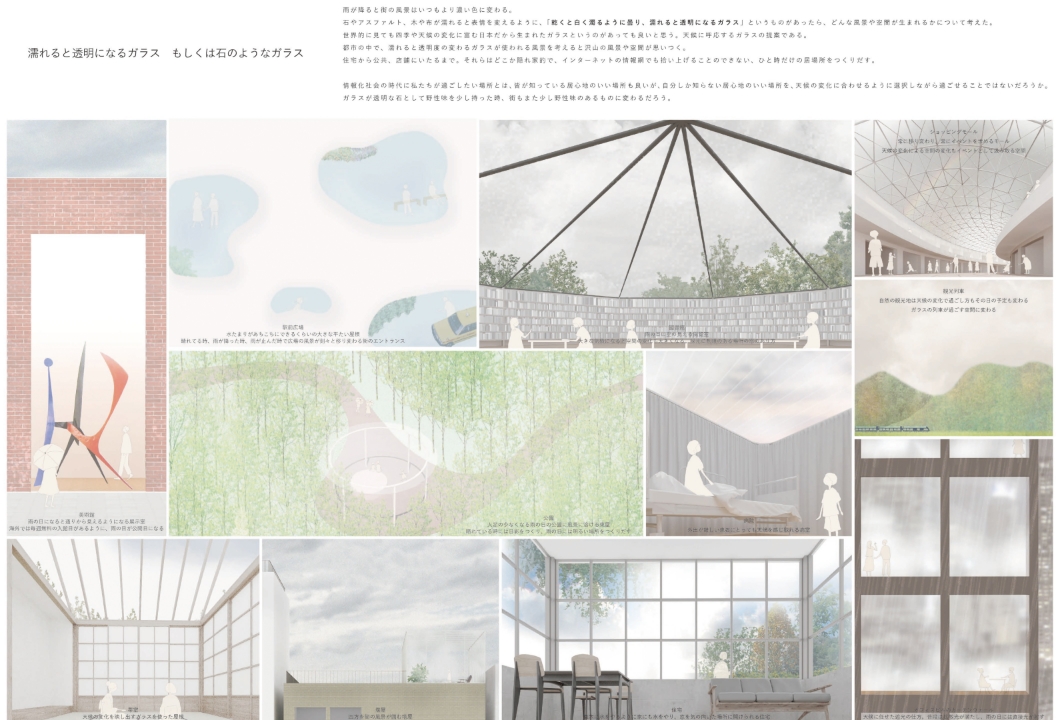

この作品は、木密地域の家屋にガラスの蔀戸を設え、雨の模様が道に照らされる連なり屋根を架ける提案です。蔀戸は防火ガラスでできていて、火災時の避難経路を住宅内にも編み込もうと考えました。

学生時代の小さなアイデアですが、今になり再び眺めてみると、拙いながらもスタディを繰り返し、スケールを超えて空間を考えることの楽しさと、伝えることの難しさを学んだように思います。

30年間のコンペティションの歴史の中に、たくさんのみずみずしいアイデアと思案・議論が重ねられてきたことと思います。その歴史のひとつに参加できたこと、とても嬉しく思います。

1988年東京都生まれ。横浜国立大学大学院Y-GSA修了。東京藝術大学美術学科建築科教育研究助手を経て、2014年にトミトアーキテクチャを設立。

主な作品:CASACO(2016)、真鶴出版2号店(2018)、泉大津市立図書館SHEEPLA(2021)※フジワラテッペイアーキテクツラボと協働

主な受賞:第1回JIA神奈川デザインアワード優秀賞受賞、SDレビュー2017入選、第2回Local Republic Award最優秀賞受賞、2018年ヴェネチアビエンナーレ出展。

大切にしているのは、日常を観察して、さまざまな関係性の編み目のなかで建築を考えること。小さな住宅から公共建築、パブリックスペースまで、土地の物語に編みこまれるような、多様な居場所づくりを行っています。

Harunori Fujii

Yumi Togashi

10

藤井 玄徳 / 富樫 由美

マーマル建築設計事務所

ガラスという素材は、どのように捉えるかによって建物や空間の印象が変わることに面白さを感じます。

自分が好きな話で、石工の息子であるミース・ファン・デル・ローエは、どうして石ではなくガラスを多用するのかという質問に対して、ガラスは透明な石であると応えていたのが印象的でした。

今日にガラスは透明な石だと思っても同じ視点を持つことは難しいように、自分の暮らしている中での価値観に見合った視点を持つことが出来ればいいと思います。

過去の受賞作品を拝見してもガラスの扱い方はそれぞれ異なり、脈々と続くコンペティションだからこそ自身の視点を相対化させ、ガラスを通してどのように建築を捉えられるかということに向き合うことができる貴重な場だと思います。

Harunori Fujii

1988年東京都生まれ。2015年日本大学大学院理工学研究科建築学専攻修了。2016年藤本壮介建築設計事務所。2018年横井創馬建築設計事務所。2021年マーマル建築設計事務所設立。

主な受賞:第8回ダイワハウスコンペティション 優秀賞、第20回・第28回空間デザインコンペティション 入選、新建築住宅設計競技2022 二等

Yumi Togashi

1990年新潟県生まれ。2016年日本大学大学院理工学研究科建築学専攻修了。2016年海法圭建築設計事務所。現在、マーマル建築設計事務所。

コーディネーター紹介

第1 - 22回 コーディネーター 馬場 璋造

生き残る皆様へ

父が亡くなって2年ほど経ちました。思い出すのは、リビングのイームズチェアにどっかりと座ってパイプをくゆらせる姿です。79歳で現役引退してからというもの、建築関係の本や雑誌などはほとんど見ていませんでした。おそらく「余生」であることをはっきり意識していたのだと思います。長く生きることへの執着はなくて、そのかわり思うように生きていました。補聴器も杖も使わず、パイプや葉巻をやめず、美味しいものを楽しみ、口数少なく微笑んでいました。

父は人生のほぼすべてを建築に捧げ、すでに生き切っていたのだと思います。静かな人でしたが、建築に対する情熱は底知れず、とりわけ建築業界の未来を生み出す若手育成に最後まで腐心していました。空間デザイン・コンペティションもそのひとつです。父とともにこのコンペを立ち上げ、長く支えていただいた皆様に、父に代わって厚く御礼申し上げます。

2023年12月

建築ライター 馬場 未織

馬場 璋造 (ばば しょうぞう)1935-2021

建築評論家、建築批評家、建築史家、編集者、建築ジャーナリスト。

1935年埼玉県川越市生まれ。1957年早稲田大学建築学科卒。1959年早稲田大学経済学科卒、新建築社入社。1972年新建築社取締役編集長。1989年から「高松宮殿下記念世界文化賞」建築部門の選考委員を務めた。1990年建築情報システム研究所設立。1992年日本建築学会理事。2002年日本建築学会賞業績賞受賞。日本電気硝子主催の「空間デザイン・コンペティション」のコーディネーターとして、第1回(1994年)から第22回(2015年)まで携わる。

第23 - 30回 コーディネーター 五十嵐 太郎

「空間デザイン・コンペティション」に寄せて

「空間デザイン・コンペティション」のコーディネーターを長く務めておられた馬場璋造さんから、その役割を引き継いだのは2016年、第23回のときだ。ちょうどその回から「作品例部門」を取りやめて「提案部門」のみで開催されることとなり、アイデアコンペとして新たなスタートを切るタイミングと重なった。

コーディネーターとして、審査委員を決める際にバランス構成をよく考え、また、なるべく女性建築家を加えるよう心がけた。課題については、複数の候補案をもとに審査委員と議論を重ねて決定したが、他のコンペでは見られない、例えば「かわいいガラスブロック」や「野生のガラス」など、えっ?一体どういうアイデアが出てくるのだろうと想像力を膨らませるユニークなテーマを設定するよう腐心した。

この8年の間に、第23回の審査委員長をお願いした小嶋一浩さんが病に倒れ、残念ながら最後まで関わっていただくことが叶わなかったこと、そして新型コロナウイルス感染症が発生した2020年以降、どのような方法で表彰式や懇親会を開催するか苦労したことなどが印象に残っている。

歴史あるこの「空間デザイン・コンペティション」は多くの建築家を輩出しただけではなく、ガラス素材をテーマに必ず含むという大きな特徴を持つ。したがって、学生だけではなく、既に建築家として活躍している方々や企業の研修などにも取り入れられて作品を応募いただいたことが興味深く思われた。その「空間デザイン・コンペティション」も30回という節目を迎えると同時に歴史に幕を降ろすことになる。残念ではあるが、このコンペを通して多くの建築家たちと交流できたこと、そして自分自身、大いに刺激を受けたことに心から感謝したい。

2023年12月

五十嵐 太郎

五十嵐 太郎 (いがらし たろう)

建築史・建築批評家。東北大学大学院教授。

1967年フランス・パリ生まれ。1992年東京大学大学院修士課程修了。あいちトリエンナーレ2013芸術監督、第11回ヴェネチア・ビエンナーレ建築展日本館コミッショナーを務める。「インポッシブル・アーキテクチャー」「窓展:窓をめぐるアートと建築の旅」等の展覧会を監修。第64回芸術選奨文部科学大臣新人賞、2018年日本建築学会教育賞(教育貢献)を受賞。『誰のための排除アート?』(岩波書店)、『新宗教と巨大建築』(青土社)、『増補版 戦争と建築』(晶文社)ほか著書多数。