2025.07.14

アーカイブス

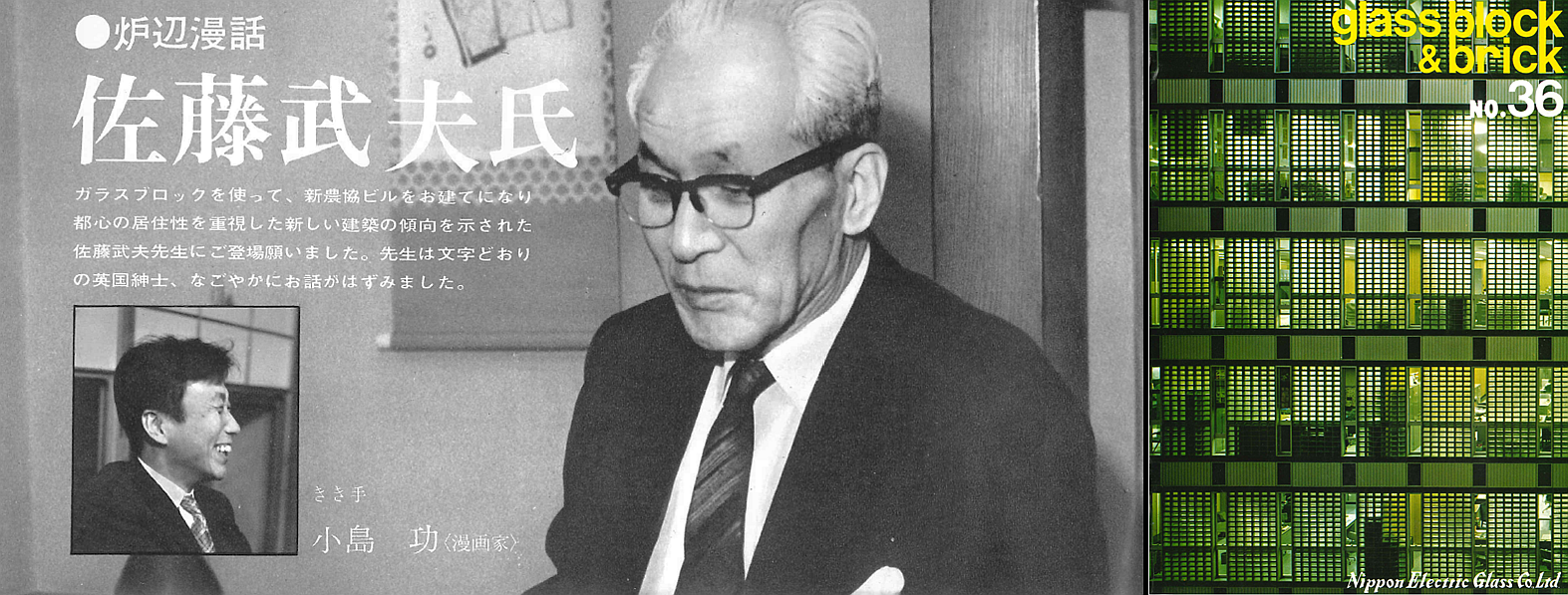

炉辺漫話 ◆ 佐藤武夫

当時、新進気鋭から大御所まで、建築家やデザイナーなどたくさんの方々に登場いただき、人気漫画家の小島功さんがインタビュアーとして和やかにトークを進めてくださった「炉辺漫話」は、環の前身の建材PR誌「Glass Block & Brick(1961年創刊)」の目玉コーナーでした。

こちらでは、その貴重なインタビュー記事をご紹介していきます。

佐藤 武夫 (1899-1972)

愛知県生まれ。建築家。早稲田大学建築学科卒。建築音響学の先駆者。オーディトリアム設計の第一人者。佐藤功一に師事。日光東照宮の本地堂で起こる「鳴き龍」の現象を科学的に解明する。

主な作品:早稲田大学大隈記念講堂(共同設計 / 佐藤功一・内藤多仲)、岩国徴古館、旭川市総合庁舎、防府市公会堂、土浦市旧庁舎、熊本市民会館、新潟県民会館、大津市庁舎、北海道開拓記念館、岩手県民会館など。

[聞き手]小島 功 (1928-2015)

東京都生まれ。漫画家。画学校を卒業後1949年にデビュー。女性キャラクターのイラスト表現に定評がある。日本漫画家協会の設立に尽力し、会長・名誉会長などの要職に就任。広告イラストレーターとしても知名度が高く、黄桜酒造の河童のデザインでも有名。

※本記事は「Glass Block & Brick 36号(1965年発行)」の記事を一部修正のうえ再掲したものです。

ガラスブロックを使って「新農協ビル」をお建てになり、

都心の居住性を重視した新しい建築の傾向を示された佐藤武夫先生にご登場願いました。

先生は文字通り英国紳士。和やかにお話が弾みました。

小島 「農協ビル」は、ずいぶんガラスブロックをお使いになったようですが。

佐藤 ほとんど全館の外壁をガラスブロックでつくってあります。こんなにガラスブロックを使ったものは初めてですね。部分的に使ったのはこれまでもありますが。

小島 ガラスブロックを使われたのは、何か動機がおありだったのですか?

佐藤 特に動機というほどのことはありません。今までのガラスブロックは、いかにもガラスガラスしていてあまり好きではなかったんですけど新しい製品ができると聞いたもんで、なんとか使えないかと思って、色々とテストを繰り返したりして。もともとガラスブロックというのは、何かの拍子にヒズミがおきるとクラック(ひび)が入るという欠点があったんです。そうなると板ガラスと違って取りかえるのが困難ですから心配だったんですけど、メーカーの方でもその点は保証しますと言うもんだから使ってみたんです。それに「農協ビル」のようにユニットに仕切ってやっておけば、仮に、万ークラックが入ったとしてもそこのユニットを取りかえるだけで済みます。

小島 なるほど。

佐藤 あれは窓じゃないんですよ。おかしな話ですけどあれは壁面で、窓は別に小さなものをつけてあるわけです。

小島 外壁にガラスブロックを使われたというのは、それ相当に魅力があるからでしょう?

佐藤 日本の建築基準法では、部屋の採光面積が床面積の1/10以上なければいけないということになっています。自然の採光で仕事をするという建て前なわけですね。ところが、実際はどのビルでも昼間から電灯をつけていますけどね。普通のガラスだけだったら窓際はいいでしょうけど、奥のほうは暗い。法律に合うようにするには全部が窓だってことですよ。「農協ビル」は全部壁面がガラスブロックですから、法律上ではあれを採光面積と解釈してくれる。それで奥深い事務室ができるわけです。

小島 ほほう。

佐藤 それと普通のガラスですと二重のガラスか何か使えばいいでしょうけれど、一枚ガラスだとどうしても冬は熱の損失が大きい。夏は逆に多量の熱を受けるわけでしょう。だから暖房費とか冷房費がかさむことになる。そのような欠点を少なくするような壁で、しかも法律に合った採光もできるというものとしては、ガラスブロックが良かろうということになったわけです。

しかしガラスブロックばかりでは外を覗こうとしても覗けませんし、冷房が急に止まったりして窓を開けたいというときに困ります。

そのための窓はつけておきましたが、そのほかは全部ガラスブロックの壁ですよ(笑)。

小島 もっと美的感覚とか、そういうことからガラスブロックを使われたのかと思っていました。

佐藤 魂胆は今いったようなことですよ(笑)。後でできたものを珍しいと思ってくだされば結構ですが...。専門家でも、あれをちょっと遠くから見るとタイルを貼ってあるのかと思いますよ。なんて窓が小さいんだという風なことを言いますから、みんなガラスブロックでつくったんだと言いますと、フーン、そうか、ということですね。

小島 内部に電灯をつけると夜なんかきれいでしょう?

佐藤 ええ、夜景の方がきれいなくらいですよ。

小島 「ガラスの城」ですからね。

佐藤 95,000個ぐらいガラスブロックを使ってありますが、ガラスブロックは割に安いんですよ。近頃の金属なんかで表面をやったカーテンウォールより、ずっと安上がりですよ。それから先刻言った冷暖房の面ですが、例を引いちゃ悪いけど、仮に全面ガラスの建物と暖房費・冷房費を比較しますとガラスブロックの方が経常費は3割がた安くなります。

小島 それは大きい。

佐藤 実際、経営する方にとっては大きいですよ。

小島 ガラスブロックというのは、もちろん質的に不変のものでしょう?

佐藤 そりゃあもう......。大正12年の震災のあとで、みんな焼けトタンなんかでバラックを建てている中に一人、頭のいい奴がいてね。ビールの空瓶ばかり集めてきて、上野の西郷さんのところにビール瓶だけで小屋をこしらえたのがいた(笑)。

小島 ガラスブロックのハシリですね(笑)。

佐藤 中に入ると感じがいいんですよ。何千本いったか知らないけど、縦とか横に積み上げてあって窓はいらないんだ。「農協ビル」のときにそれが頭にあってね(笑)。

小島 「農協ビル」の設計は何年ぐらい前から始められたのですか?

佐藤 工事にかかる一年ほど前です。設計期間が一年足らずで工事が二年ですからね。我々から言わせれば設計期間が短いですよ。日本じゃどうしても設計期間に猶予をくれませんな。チョコチョコっとやれると思うんですね。

小島 素人の言葉で一番いけないのは、その『チョコチョコっと..』というのですね(笑)。

佐藤 チョコチョコっとできるじゃあないか、それにしては設計料が高いじゃあないか、というわけです(笑)。

小島 ガラスブロックをあのように積むには色々やり方があるんでしょうけど、僕らが考えると、どこかで曲がるんじゃないかという気がするんですが(笑)。

佐藤 ちゃんと糸を引いてやります。

小島 コンクリートブロックなんかでも、よく曲がっているところがあるじゃないですか(笑)。

佐藤 曲がっている方が味が出てきます(笑)。あまりきれいにやると味がなくなっちゃうけど、仕方がないですね。岩国の錦帯橋が流されて再建するのをやったんですが、あれを昔どおりにやろうったって難しい。石はちゃんと番号つけてとっておいたんだが、積ませる段になると昔の味が出てこないんだな。のっぺらぼうにきれいになっちゃって、一つ一つの橋脚がみんな同じになってしまう。昔のを見るとその一つ一つがみんな形が違うんですよ。それで面白い味が出るんですが、どうもきれいごとになっちゃって、不細工にやれといったって今の職人にはなかなかできない。

小島 本当は石と石の噛み合わせの安定だけを求めればいいんでしょう? それを形の上で決めちゃうから...。

佐藤 そうですね。こういう嘆きが現代にはありますね。

小島 今、どのようなお仕事をなさっていますか?

佐藤 色々ありますけど、ちょっと風変わりなのは焼けた日光の東照宮の鳴き龍を復元するという仕事なんかもやっています。東大の生産技術研究所に頼んで、もとの1/4の模型を作って実験やってるんですが、昔のとおり鳴きますからご安心ください(笑)。

小島 1/4とは大きいですね。

佐藤 建物全部を作るわけじゃなく天井と床さえあればいいわけで、畳一畳くらいのを作ってやってみると、きれいに鳴くんです。堅山南風さんが絵を描くことになりましてね。頭の位置はどうしてもここでなくちゃ困るといって注文をつけてあるんです。

小島 そりゃそうですね。

佐藤 腹のへんで鳴かれちゃ困るもん(笑)。

小島 シッポの方で鳴いたんじゃ、なお...(笑)。

佐藤 面白かったのは、焼けたお堂の梁の上から赤銅でできた供養箱というのが出てきた。開けてみると不動明王のお守りとか大工さんのノミやカンナが供養のために入っているんですが、おまけも入っていて、造るときの上役や何かに対する鬱憤を書いて入れてあるんです(笑)。

小島 それは面白いですね。

佐藤 この頃の建物の定礎式なんかでも、そのようなものを入れますよ。たとえば農協ビルは、こうこうして誰だれが関係してできた、といったような。現場の者に腹の虫のおさまらないようなことがあったら、その中に書いて入れたらいいと言ったんですよ。どうせ後世、開けるときは何百年や何千年もの後だから。決まりきったものより面白い。たとえば、表に誰がやったなんてこと書いてあるけど本当はオレが作ったんだ、とか書いて(笑)。

小島 左甚五郎じゃない... なんてね(笑)。

※本記事は「Glass Block & Brick 36号(1965年発行)」の記事を一部修正のうえ再掲したものです。

Share