2025.04.25

建築家インタビュー

記念対談:藤本壮介 ✖ 五十嵐太郎(前編)

「空間デザイン・コンペティション」開催 30 回を記念し、第 23 回からコーディネーターを務める建築批評家・五十嵐太郎氏 と、かつての本コンペ受賞者で第 30 回審査委員長、そしていまや世界的に活躍する建築家・藤本壮介氏との対談が実現。当時の受賞作品や思考していたこと、建築コンペ全般にまつわる話から生成AIの可能性に至るまで、興味深いお話を和やかに語っていただきました。

※ 2023年9月の対談を記事にしたものです。

※ 「空間デザイン・コンペティション」は日本電気硝子主催、電気硝子建材が共催した建築設計競技。ガラスと空間にちなんだ課題を基にアイデアを競う「提案部門」と、日本電気硝子製の建材製品を使用した施工例から選出する「作品例部門」の2部門にて、1994年から2023年まで開催しました(第21回および第23回以降は提案部門のみ)。

21世紀の新しい建築を打ち立てる

そんな気概があった (藤本)

五十嵐 藤本さんは学生の頃からいろいろコンペに参加されていたと思うのですが、実際のところはいかがでした か。

藤 本 むしろ独立してからの方が多いですね。学生の頃はなかなかそっちの世界に踏み出せなくて。でも卒業後は時間がたくさんできたので、当時行われていたアイデアコンペにはよく応募していました。

五十嵐 雑誌に結構コンペの情報が載っていましたからね。

藤 本 そうですよね。日本電気硝子さんもそうですけど、有名なものはチェックしていました。

五十嵐 コンペキラーだったとか?

藤 本 いえ、雑誌でいつも入選している人の名前を見ては 「すごいなぁ」と思っていました(笑)。一等になったのは一回、佳作が数回くらいです。別のコンペですが佳作入選の知らせを受けて「やった!」と喜んでいたのも束の間、あとで大学の同期が同じコンペで二等を受賞していたことを知って。さらに一等の人はもう一点作品を提出していて、一等と佳作のダブル受賞。打ちのめされた感が半端なかったというのが僕の最初のアイデアコンペの記憶です(笑)。

五十嵐 時期的にはいつ頃が多かったのですか。また、実施コンペにも参加されましたか。

藤 本 94年の春に大学を卒業したので90年代後半ですね。国立国会図書館の関西館にも参加しましたが全然ダメでした。

五十嵐 そんな大きい建築にも応募できたんですね。

藤 本 そうなんです。何も実績のない若者が出せたという。2000年の「青森県立美術館 *1」も実績要件もなく出せました。

五十嵐 今回、97年に空間デザインコンペで受賞された作品 *2を拝見しましたが、やっぱり藤本さんらしいなと。これが空間を分節した「Primitive Future House *3」にも繋がっているんだろうなと改めて感じました。

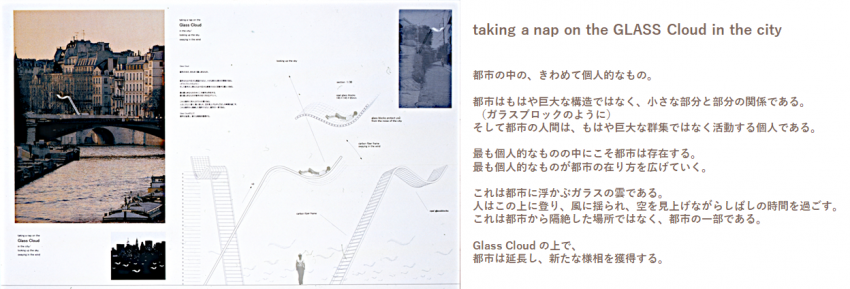

藤 本 街の中に背の高いガラスのベンチみたいなものが立っているという案でした。当時、住んでいた西新宿5丁目辺りのくねくねした路地を毎日散歩していたのですが、その風景がこれまで考えていた都市よりも身体に近いように思えて、外出しているのに半分家の中に居るような感覚 に包まれたんです。家具のスケール感と建築や都市のスケール感が近づいてきて、町や都市全体が家になる。その一方で、自分の体が都市に開かれて都市の一部に重なっていく。そんな街のスケール感を面白いと思っていました。

藤本氏の1997年当時の受賞作品

コンペのテーマは「都市の中のガラスブロック」というものでしたが、居場所のようなものが先にアイデアとして浮かび、そこから小さなガラスブロックが都市にあることと小さな人間が都市にいることが重なって、アイデアをガラスブロックに落とし込んでいきました。その時の自分の状況も表現していたのかもしれませんね。

五十嵐 最初の頃は実作がないから、コンペは励みにも自己研鑽を積む場にもなりますよね。

藤 本 コンペのテーマを自分が考えていることに引き寄せつつ、自分の思考を具現化していく作業を懸命にやっていたという面がありました。「21世紀の新しい建築をここから 打ち立ててやる!」みたいな気持ちもあって、たとえば「ガラス」という素材をまったく新しく解釈することで、まったく新しい建築が作れるんじゃないか? というワクワク感もあったりして。

五十嵐 アイデアコンペは良くも悪くも作る義務がない分、自由に発想できますからね。

藤 本 でも、いざやってみるとそんな簡単にはいかなかったりする。アイデアコンペなんだけど、当時はコンセプチュア ルなものが優先されたりしていたので、自分の考えもどんどんコンセプチュアルになって迷走しはじめたり。あの時代のコンペは、良い意味でも悪い意味でも荒唐無稽に近いような、新しい建築みたいなものに対するモチべーションを掻き立ててくれるテーマがたくさんあって、そのテーマを解釈することが僕らのマインドセットにもなっていた。だから今回の「ガラスの家 *4 」という課題は、新しい何かを掻き立てつつもこれからの時代性に深く思考を促すテーマだなと。そのワクワク感を学生さんや若い建築家に感じてもらいたいですね。

アイデアコンペが日本の建築家を

ユニークな存在にしている (五十嵐)

五十嵐 藤本さんは海外で審査員を務める機会もあると思いますが、向こうではアイデアコンペは多いのでしょうか。日本は世界的に見ても多いと思うのですが、実はそれが新しい発想を生み出すことに貢献している可能性があると感じていまして。

藤 本 たしかに。海外の大学は、コンセプチュアルな方向はそちらに全振りしている印象がありますね。謎の方法論になっていたりする。一方で、実務的なところを徹底的に教えるところもある。すぐ実施設計できますという風に。 海外のアイデアコンペって、あまり聞かないですよね。その意味で、日本ではアイデアコンペがたくさんあって、コンセプトと建築をつなげる思考を鍛えているところはあるかもしれないですね。それが日本の建築家をユニークな存在にしている部分は確実にあると思う一方、世界を席巻しているサステナビリティやCO2などが日本ではすっぽり抜けている傾向にある。だからといって一気に現実性に振る必要はないけれど、抽象的にでも近づけていくことは重要だと思 います。その間をうまくブリッジできるかどうかが、これからの時代、面白いと思いますね。

五十嵐 藤本さんと一緒に講評した「建築学生ワーク ショップ *5 仁和寺」でも、リサイクルの可能性を求められて、1日だけ存在してゴミになるようなインスタレーションは急速にマイナスにとられるようになりましたからね。

藤 本 そうですよね。そこをどうやってクリエイティブに乗り越えていくかという意味では面白い流れだと思います。

五十嵐 そういえば、15年くらい前に「9坪ハウス *6」で一緒に審査員をしましたよね。1,000件近くの応募があって大変でしたが、あの時の藤本さんの選び方が印象的で、ちょっとバカっぽいというか、笑いのあるものをあえて選ぶ というか...。

藤 本 数が多かったので、少し変わっていて面白いものや独特なものは残していき、なんとなくすぐに読み切れるものや形として成立していないものはどんどん落としていきました。上手にできていて優秀な作品は目に入るけど、さらにもう一声、なんかユニークな視点が欲しくなる。

五十嵐 単に優等生的なものから選んでも面白くない、というと言い方は変だけど、とにかく何かが違う。新しい歴史のページが開く感じがしないというか。

藤 本 そうですよね。「これだ!」という作品がない場合、なんとなくそういうものを残したくなりますが、結局、最終的には10件ぐらいには絞られる。だから「無理にたくさん選ばなくてもいいや」と思うと意外に開き直れて、候補からバンバンはずしていくようになりました。

五十嵐 学校ではA評価が取れても、コンペとなるとまた違いますよね。すごい数の中から残るわけですから。あと、出会いもあると思いますね。「その案と私が出会う」みたいな。

藤 本 たしかにそれはありますよね。

でも一方で、同じようなアイデアでも建築として提案していく力の差が見えてくる。だからスポーツじゃないですけど、ベースの "建築力" のようなものを日々鍛えていくことで、二段階も三段階も違う力強い作品になったりする。ズバッと鮮やかなアイデアで行ける部分もあるけれど、やっぱり普段の積み重ねが如実に一枚のパネルに現れてくるという印象です。

五十嵐 審査する立場になるとわかりますからね。

藤 本 でも、応募していた頃は、何が選ばれるのか本当にわからなかった。

評価基準も自分の人生の先もわからなくて、とにかく無我夢中でした。逆に「こういうのが評価されるだろう」という視点で傾向と対策を考えて作るとユニークな作品にならない。だから、その人ならではの日々の考えや発想力を信じてほしいなと思います。

▽ 後編に続きます ▽

*1 青森県立美術館

青森の三内丸山遺跡に隣接する美術館。2006年開館。

オープンコンペは2000年に行われ、建築家・青木淳氏の案が最優秀に。藤本案は第2位(優秀賞)となり注目を集めた。

*2 受賞された作品

「第4回空間デザイン・コンペティション」提案部門 佳作入賞作品。

*3 Primitive Future House

藤本氏初期の作品。建物全体が350mmピッチのスラブの積層によって構成されている。

段差の連続がさまざまな特徴を持つ場所を生みだす、曖昧な抑揚でできた空間。

*4 ガラスの家

第30回空間デザイン・コンペティションの課題「未来社会を切り拓く、21世紀のガラスの家」を指す。

*5 建築学生ワークショップ

NPO法人アートアンドアーキテクトフェスタ主催の地域滞在型ワークショップ。

毎年、建築を学ぶ学生が全国から集まり、一日だけの小さな建築空間を作り上げる。

*6 9坪ハウス

建築家・増沢洵氏による狭小住宅を原型とする最小限住宅。

Boo-HooWoo.comと文藝春秋社TITLE(休刊)が中心となり2005年から3年間コンペを開催。2006年に藤本氏と五十嵐氏が審査員を務めた。

◇ Profile

※本記事は「環85号(2024年発行)」の記事を再掲したものです。

※本誌はこちらからご覧いただけます。

Share